突發(fā)E層(Es)是出現(xiàn)在電離層E層高度上電離增強(qiáng)的金屬離子薄層���,是中間層和低熱層(MLT)區(qū)域重要的物理過程����,是中性大氣與電離層、低電離層和高電離層相互耦合的重要物理現(xiàn)象�����。其產(chǎn)生的物理機(jī)制以及在上下層耦合中所起的作用是電離層物理研究的重要研究方向���。

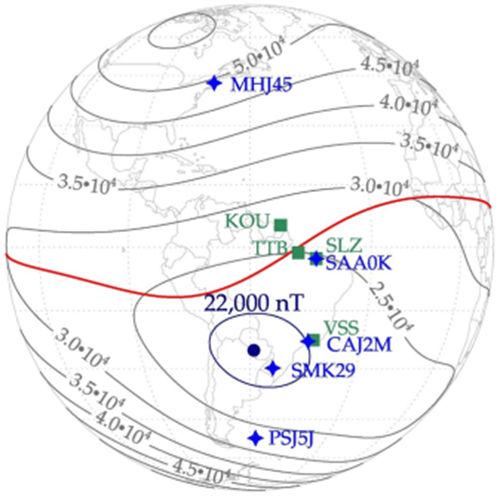

對南大西洋異常區(qū)的Es特性����、形成機(jī)制����、以及與其它區(qū)域比較的研究是中國-巴西空間天氣聯(lián)合實驗室/中國科學(xué)院南美空間天氣實驗室(簡稱南美實驗室)的重要研究方向之一?��?臻g中心徐寄遙研究員與南美實驗室博士后朱利亞諾(Juliano.Moro)等人合作�,利用南美實驗室自主建設(shè)的巴西圣瑪利亞(Santa Maria)以及美洲扇區(qū)的5個臺站的數(shù)字測高儀和磁通門磁力儀數(shù)據(jù)以及MIRE數(shù)值模型(見圖1)���,對2018年8月地磁暴期間的中性風(fēng)和電場在Es產(chǎn)生過程中的作用以及類型進(jìn)行了研究���,重點研究和比較了南大西洋異常區(qū)內(nèi)部����、邊緣����、以及外部形成Es的物理機(jī)制及其差異(見圖2),并從RBSP-B(Van Allen Probe-B)探測數(shù)據(jù)獲得的Hiss波活動中尋找證據(jù)�����。

圖1 研究所用的設(shè)備布局圖(SMK29為南美實驗室自主建設(shè)巴西圣瑪利亞數(shù)字測高儀)

研究發(fā)現(xiàn)���,在該次磁暴期間����,巴西圣瑪麗亞臺站上空觀測到的一種類似于在極光區(qū)域探測到的突發(fā)E層(Esa)���,同時在Millstone Hill 和 Cachoeira Paulista臺站上空也出現(xiàn)類似的突發(fā)E層。通過對Van Allen Probe-B數(shù)據(jù)的分析�,給出了Hiss波活動的證據(jù),證明高能粒子沉降是導(dǎo)致地磁暴恢復(fù)相夜間南大西洋異常區(qū)發(fā)生Es層的最可能過程��,模擬研究證明它們與潮汐風(fēng)無關(guān),而在Millstone Hill上觀測到的Esa層很可能是由極光橢圓的擴(kuò)張引起的�。另外,還對臨近磁赤道的Sao Luís 臺站(圖1中的SAA0K)出現(xiàn)的由赤道電急流導(dǎo)致的赤道型突發(fā)E層(Esq)進(jìn)行了研究�����。

圖2 磁暴初相�����、主相和恢復(fù)相等各階段所對應(yīng)的突發(fā)E層響應(yīng)

該項研究利用了西半球多個臺站獲取到的空間環(huán)境數(shù)據(jù)����,系統(tǒng)分析了磁暴期間電離層突發(fā)E層的類型及特征,并探討和比較了各類型的Es的形成機(jī)制����。這也是南美實驗室自主建設(shè)的圣瑪利亞數(shù)字測高儀首次觀測到極光型突發(fā)E層現(xiàn)象。該研究結(jié)果為Es層多種形成機(jī)制的研究提供了新的觀測和建模啟示����。

此研究成果已發(fā)表于國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊 Journal of Geophysical Research: Space Physics上。

論文引用和鏈接:Moro�, J., Xu����, J.���, Denardini, C. M.��, Resende�, L. C. A., Da Silva����, L. A., Chen����, S. S., et al. (2022). Different sporadic-E (Es) layer types development during the August 2018 geomagnetic storm: Evidence of auroral type (Esa) over the SAMA region. Journal of Geophysical Research: Space Physics����, 127, e2021JA029701. https://doi.org/10.1029/2021JA029701

?����。ü└澹禾鞖庵行?����、南美實驗室���、天氣室)