臨近空間對太陽風暴的響應是國際日地關系研究中一直關注的重大科學問題,也是中國科學院“鴻鵠”先導專項科學任務“臨近空間對太陽風暴響應 特征觀測研究”的重要研究對象�。太陽耀斑導致的X射線和紫外(190nm-400nm)輻射增強直接影響臨近空間大氣能量收支���。由于缺乏對太陽耀斑期間全譜段輻射增強����、以及臨近空間環(huán)境的高時間分辨率觀測數(shù)據(jù)���,嚴重制約了科學家對太陽耀斑瞬時影響臨近空間不同高度環(huán)境的認知。

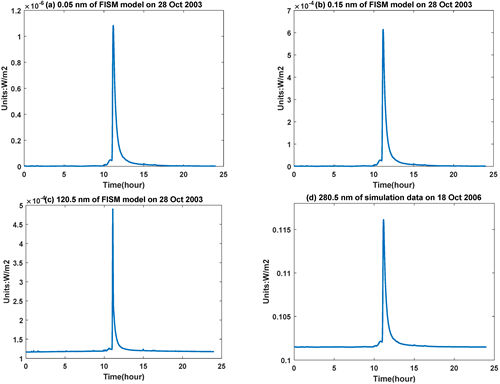

空間中心胡雄研究員團隊在中科院“鴻鵠”先導專項任務的支持下����,突破了臨近空間浮空平臺的綜合環(huán)境先進探測載荷技術,成功開展了HH-20-10青藏高原飛行實驗�����,幸運地獲得了一個A級太陽耀斑事件期間的太陽紫外光譜輻射數(shù)據(jù),揭示了在臨近空間高度上的太陽紫外輻射光譜(190-400nm)變化特征��。為進一步掌握太陽紫外輻射增強對臨近空間影響的機制����,團隊骨干成員柳丹等提出了一種基于太陽光譜(190.5-399.5 nm)輻射歷史數(shù)據(jù)集的、高時間分辨率的紫外輻射重構方法�,采用包含大氣動力學、輻射-光化學過程的物理模式����,首次模擬10-100km臨近空間大氣環(huán)境對某個太陽耀斑紫外(190.5-399.5 nm)輻射增強事件的響應過程。

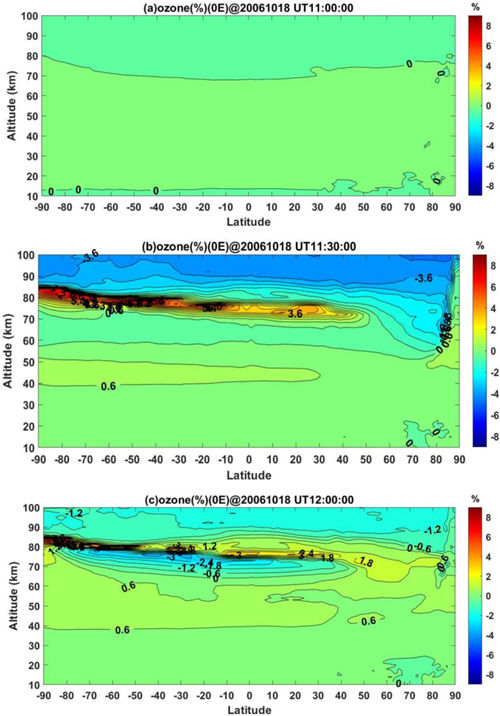

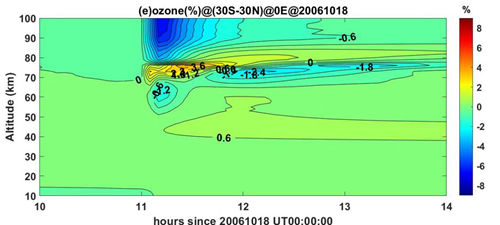

模擬結果表明�,在某個太陽耀斑紫外線輻射增強的幾十分鐘內,以臭氧為主導的光化學過程引起了大氣溫度和密度的相應變化�����,且其效應持續(xù)了兩天以上��;大氣臭氧����、溫度和密度的變化在不同高度上具有不同的機理和特征���。在平流層,北半球低緯度和南半球臭氧均增加0.6%���,這是因為臭氧生成反應(分子氧光解生成氧原子與氧氣生成臭氧�����,受243nm以下波段輻射影響)和反應速率與其他消耗臭氧的反應相比增幅較大,導致平流層臭氧總量增加��;在中間層�����,除了北半球高緯地區(qū)的其他地區(qū)����,在 70-85 公里處有高達 6% 的正響應,這是由于沒有產生足夠的 HOx 來克服Lyman-α(121.6nm)對分子氧的光解�����,最終臭氧生成反應取得優(yōu)勢導致臭氧增加�;在低熱層85 公里以上為 -3.6% 的響應�,主要是由于臭氧與氮氧化物(N,NO)的消耗反應導致臭氧減少�。

該項工作首次給出了臨近空間對太陽耀斑紫外(190nm-400nm)輻射增強響應的模擬結果。在太陽耀斑影響臨近空間的認知上取得的任何進展����,對于進一步探索太陽風暴影響低層大氣天氣和氣候過程具有重要意義。

圖1 基于FISM和GSFCSSI數(shù)據(jù)集重構5分鐘分辨率的太陽光譜輻射((a)0.05 nm��,(b)0.15 nm�,(c)120.5nm,(d)280.5nm)

圖2 臭氧在太陽耀斑不同時期的相對變化((a)耀斑前��,(b)耀斑期間���,(c)耀斑結束����,(d)為耀斑期間低緯地區(qū)的臭氧響應��。)

該項工作已在國際學術期刊Atmosphere上正式發(fā)表��,臨近空間浮空器先進載荷技術和部分飛行實驗結果可參閱研究團隊近期發(fā)表在《空天技術》上的文章��。

Citation:

1.Liu, D.;Yang, J.;Hu, X.;Cheng, X.;Xiao, C. Simulation of the Impact of Instantaneous Solar UV Radiation Enhancements on the Middle Atmosphere via UV Radiation Reconstruction. Atmosphere. 2022,13,1386. https://doi.org/10.3390/atmos13091386.

2.胡雄,韋峰�,李磊,陳濤����,周斌,宋亮��,韋飛����,王馨悅,朱翔��,陶孟澤. 浮空平臺臨近空間環(huán)境探測載荷技術研究. 空天技術. 2022(3):95-104.