太陽(yáng)風(fēng)的起源和加速是太陽(yáng)和空間物理懸而未決的重大科學(xué)問(wèn)題����。Parker Solar Probe(PSP)衛(wèi)星在2018年發(fā)射升空����,試圖成為人類首顆直接進(jìn)入太陽(yáng)大氣觀測(cè)的衛(wèi)星��。作為重大的科學(xué)發(fā)現(xiàn)之一��,PSP觀測(cè)到非常普遍的磁力線回轉(zhuǎn)現(xiàn)象(switchback)�����,挑戰(zhàn)了太陽(yáng)風(fēng)起源和加速的傳統(tǒng)觀念���。目前,關(guān)于switchback的起源極具爭(zhēng)議��,提出了多個(gè)理論���,但是沒(méi)有足夠的證據(jù)來(lái)檢驗(yàn)這些理論����。作為另一個(gè)重大的里程碑�,PSP于2021年4月在人類歷史上首次進(jìn)入了太陽(yáng)阿爾芬表面以下區(qū)域(即日冕),觀測(cè)到了亞阿爾芬速的太陽(yáng)風(fēng)���。然而,關(guān)于此亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)的物理本質(zhì)仍然不清楚;此外�����,一個(gè)重要的問(wèn)題是�����,該觀測(cè)對(duì)理解太陽(yáng)風(fēng)阿爾芬過(guò)渡區(qū)的形態(tài)�、switchback的起源具有什么物理含義?

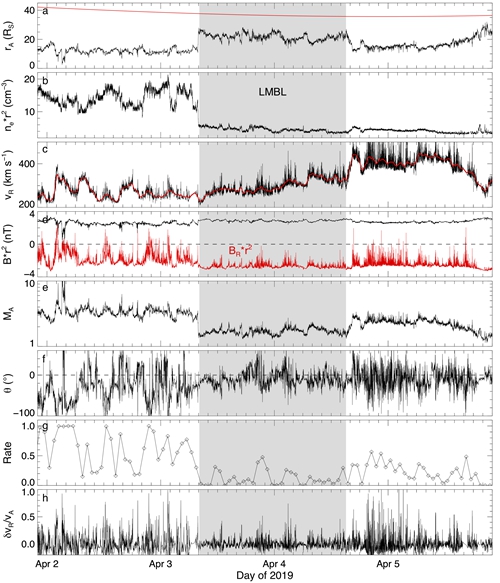

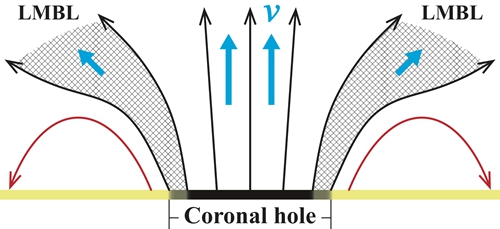

經(jīng)過(guò)近兩年的思考�����,中國(guó)科學(xué)院國(guó)家空間科學(xué)中心太陽(yáng)活動(dòng)與空間天氣重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室劉潁研究員找到了解決上述問(wèn)題的突破點(diǎn)����,提出了低馬赫數(shù)邊界層(LMBL)的新概念、計(jì)算磁力線偏轉(zhuǎn)角的新方法��、以及解釋switchback的新理論���。顧名思義���,LMBL對(duì)應(yīng)PSP觀測(cè)中太陽(yáng)風(fēng)阿爾芬馬赫數(shù)降低的區(qū)域(見(jiàn)圖1)���,其基本特征包括減小的太陽(yáng)風(fēng)密度和相對(duì)較低的速度。低馬赫數(shù)導(dǎo)致阿爾芬半徑增加�����,從而使得PSP更容易穿越阿爾芬過(guò)渡區(qū)�。在LMBL內(nèi),觀測(cè)到了幅度降低的switchback���,表明switchback被低馬赫數(shù)所抑制���。通過(guò)對(duì)太陽(yáng)風(fēng)進(jìn)行溯源,確定LMBL在太陽(yáng)上對(duì)應(yīng)著冕洞的邊界區(qū)域����,具有快速發(fā)散的開放磁力線(見(jiàn)圖2)。其冕洞來(lái)源可以解釋PSP觀測(cè)到的低密度�����,而快速發(fā)散的磁力線可以解釋相對(duì)較低的太陽(yáng)風(fēng)速度����。因此��,LMBL可以被視為慢太陽(yáng)風(fēng)和快太陽(yáng)風(fēng)之間的過(guò)渡層。

圖1: PSP在第二軌觀測(cè)到的LMBL結(jié)構(gòu)����。

圖2: 關(guān)于LMBL在太陽(yáng)上的源區(qū)和物理本質(zhì)的示意圖。

在此基礎(chǔ)上提出��,PSP觀測(cè)到的亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)本質(zhì)上是一種LMBL結(jié)構(gòu)����,即來(lái)源于冕洞的邊界區(qū)域。亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)的基本特征與LMBL很相似��,如減小的密度�、相對(duì)較低的速度、降低的馬赫數(shù)����、增大的阿爾芬半徑、減弱的switchback����。PSP后續(xù)觀測(cè)到更多的亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)區(qū)間,都具備上述特征���。由于其增大的阿爾芬半徑���,即使在離太陽(yáng)約20個(gè)太陽(yáng)半徑的位置PSP也觀測(cè)到了亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)����。然而���,此距離不應(yīng)被視為典型的阿爾芬半徑�����;根據(jù)我們的計(jì)算結(jié)果����,太陽(yáng)風(fēng)的平均阿爾芬半徑為10 - 12個(gè)太陽(yáng)半徑�。上述結(jié)果澄清了PSP觀測(cè)到的亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)的起源和物理本質(zhì)。這些LMBL區(qū)間(包括亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng))具有相似的起源和相似的特性���,表明太陽(yáng)風(fēng)阿爾芬過(guò)渡區(qū)的形態(tài)應(yīng)是“崎嶇”的表面(“rugged” surface)�����,而不是亞阿爾芬速和超阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)混合的��、擴(kuò)展的區(qū)域���。

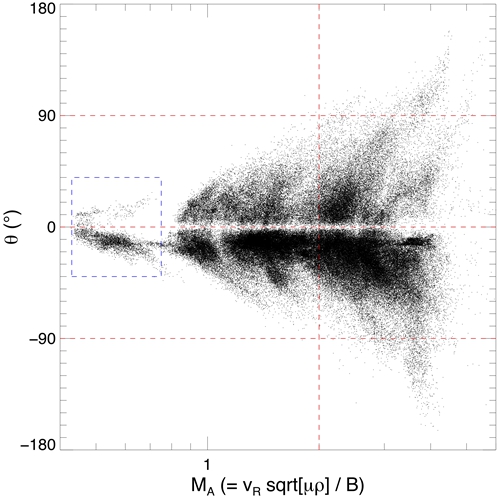

圖3: 磁力線偏轉(zhuǎn)角與太陽(yáng)風(fēng)阿爾芬馬赫數(shù)的關(guān)系�����。

關(guān)于LMBL的結(jié)果也指出,switchback的幅度依賴于太陽(yáng)風(fēng)阿爾芬馬赫數(shù)(見(jiàn)圖3)�。其分布類似于“鯡魚骨”或“人字形”結(jié)構(gòu)(“herringbone”),表明較大的磁力線偏轉(zhuǎn)角往往發(fā)生于較高的阿爾芬馬赫數(shù)��。這一依賴性也表明�,switchback的不均勻分布(patchy distribution)是由于阿爾芬馬赫數(shù)減少所引起的調(diào)制。switchback起源于太陽(yáng)大氣(阿爾芬表面以下區(qū)域)��,大于90度的磁偏轉(zhuǎn)角僅在阿爾芬馬赫數(shù)約大于2時(shí)發(fā)生(即阿爾芬表面以上區(qū)域)�。大多數(shù)偏轉(zhuǎn)角都低于90度,所以大多數(shù)磁力線不是向后偏轉(zhuǎn)而只是“側(cè)向”�。因此,我們建議將switchback這一術(shù)語(yǔ)改為“Alfvenic flows with a deflected magnetic field and enhanced radial velocity”����,或簡(jiǎn)稱“Alfvenic deflections”,此新名詞或許比“switchback”更能反映其物理含義�,并有利于研究其起源和演化���。另外,我們發(fā)現(xiàn)磁力線偏轉(zhuǎn)具有順時(shí)針優(yōu)先特性���,這或許與帕克螺旋磁場(chǎng)的幾何形態(tài)或太陽(yáng)的自轉(zhuǎn)有關(guān)�����。

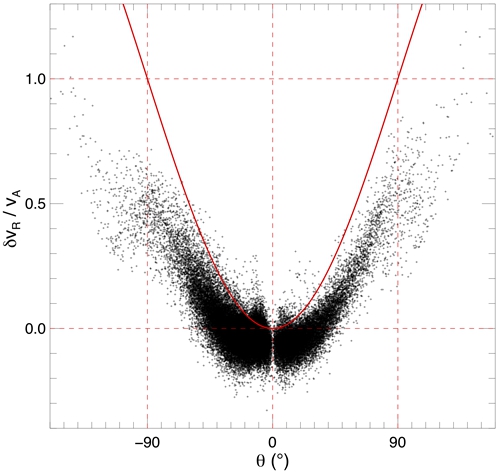

劉潁等在研究中進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)���,switchback的速度增強(qiáng)(以當(dāng)?shù)氐陌柗宜俣葹閱挝唬┩ǔkS著偏轉(zhuǎn)角的增加而增大(見(jiàn)圖4),與我們提出的往外傳播的阿爾芬波簡(jiǎn)易解析模型符合得很好�。該解析模型表明,對(duì)于磁力線的任何偏轉(zhuǎn)太陽(yáng)風(fēng)徑向速度的變化始終為正值��,成功解釋了在switchback中觀測(cè)到的速度單向增加的特性����;該模型也成功解釋了亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)中switchback減弱的現(xiàn)象。這些結(jié)果明確指出switchback起源于太陽(yáng)大氣中往外傳播的阿爾芬波��。一個(gè)令人驚訝的發(fā)現(xiàn)是�����,雖然有不少偏轉(zhuǎn)角大于90度,但速度變化大于當(dāng)?shù)匕柗宜俣鹊臄?shù)據(jù)點(diǎn)卻很少�����。此發(fā)現(xiàn)揭示了switchback的非線性演化的飽和狀態(tài)����,其中當(dāng)?shù)氐陌柗宜俣却笾率莝witchback速度增強(qiáng)的上限。

圖4: 速度增強(qiáng)(以當(dāng)?shù)匕柗宜俣葹閱挝唬┡c磁力線偏轉(zhuǎn)角的關(guān)系�����。其中紅線得自往外傳播的阿爾芬波解析模型(代表著上限)��。

關(guān)于LMBL的結(jié)果�、及其作為快慢太陽(yáng)風(fēng)過(guò)渡層的物理特性(如增強(qiáng)的速度切變和開放/閉合磁力線的邊界��,見(jiàn)圖2)����,也為檢驗(yàn)關(guān)于switchback起源的理論提供了好的切入點(diǎn)。LMBL作為開放/閉合磁力線的邊界及其減弱的switchback與當(dāng)前流行的交換磁重聯(lián)理論不符����,而其增強(qiáng)的速度切變和減弱的switchback也與速度切變和足點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的理論不符�����。我們的結(jié)果顯示�,最有前途的理論是膨脹的波動(dòng)和湍流模型����;但是,該模型不應(yīng)僅被視為在太陽(yáng)風(fēng)中的原位形成過(guò)程�,我們發(fā)現(xiàn)switchback起源于太陽(yáng)大氣(即阿爾芬表面以下區(qū)域)。

基于以上結(jié)果�����,劉潁等創(chuàng)建了switchback起源和演化的物理圖像����。光球無(wú)處不在的磁力線足點(diǎn)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生大量向外傳播的阿爾芬波。隨著太陽(yáng)等離子體膨脹并加速成為太陽(yáng)風(fēng)��,向外傳播的阿爾芬波能夠引起磁力線偏轉(zhuǎn)和等離子體徑向速度的增強(qiáng)��。盡管switchback在阿爾芬表面以下較弱����,但當(dāng)阿爾芬馬赫數(shù)增加時(shí)它們的幅度會(huì)增加�。在高于阿爾芬表面的某個(gè)馬赫數(shù)或距離處��,其增加的幅度使得磁力線開始向后偏轉(zhuǎn)(即真正的switchback形成)���。大于90度的磁偏轉(zhuǎn)代表一個(gè)演化了之后的非線性狀態(tài)����,其中當(dāng)?shù)氐陌柗宜俣瓤梢员灰暈樗俣仍鰪?qiáng)的上限�����。在某個(gè)階段��,衰變過(guò)程開始發(fā)揮作用��,switchback在到達(dá)1 AU之前就開始消退��。在1 AU或更遠(yuǎn)處觀測(cè)到的明顯switchback殘留僅對(duì)應(yīng)某些特定的情形(如高馬赫數(shù)或大的徑向磁場(chǎng)分量)����。

論文發(fā)表于The Astrophysical Journal����,第一/通訊作者為劉潁研究員�,合作者為冉豪�����、胡會(huì)東�、Stuart Bale。審稿人評(píng)價(jià):“This manuscript contains significant new results and theories which can help to understand the origin and evolution of the switchbacks. The manuscript is thus important to the community and appropriate for the journal. The manuscript is well written, and the conclusions are consistent with the evidence and arguments presented.”

Citation:

Ying D. Liu, Hao Ran, Huidong Hu, and Stuart D. Bale, On the Generation and Evolution of Switchbacks and the Morphology of the Alfvenic Transition: Low Mach-number Boundary Layers, 2023, The Astrophysical Journal, 944, 116

(https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/acb345)