在太陽(yáng)風(fēng)從日冕流向行星際的過(guò)程中,太陽(yáng)風(fēng)會(huì)由磁能主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)橛蓜?dòng)能主導(dǎo)���,表現(xiàn)為其速度超過(guò)當(dāng)?shù)氐陌柗也ㄋ俣?����。阿爾芬表面是太?yáng)風(fēng)由亞阿爾芬速度轉(zhuǎn)變?yōu)槌柗宜俣鹊姆纸缑妫彩侨彰崤c行星際空間的分界面�����。亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)和超阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)應(yīng)具有不同的性質(zhì)����。同時(shí),日冕加熱與太陽(yáng)風(fēng)加速被認(rèn)為主要發(fā)生在阿爾芬表面以下�����。因此����,對(duì)亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)性質(zhì)的研究和對(duì)阿爾芬表面的位置的推斷都具有重要的科學(xué)意義。

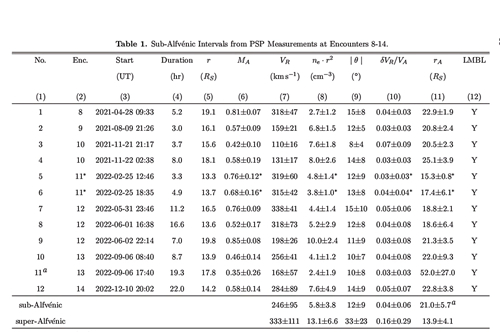

Parker Solar Probe(PSP)衛(wèi)星自2021年4月首次觀測(cè)到亞阿爾芬速的太陽(yáng)風(fēng)以來(lái)����,又多次進(jìn)入阿爾芬表面以下區(qū)域,獲得了亞阿爾芬速區(qū)域等離子體及磁場(chǎng)等信息���。中國(guó)科學(xué)院國(guó)家空間科學(xué)中心(以下簡(jiǎn)稱“空間中心”)太陽(yáng)活動(dòng)與空間天氣重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室劉潁研究員課題組從已有的PSP觀測(cè)中���,鑒定出所有的、穩(wěn)定的亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)區(qū)間���,將其起源和性質(zhì)與同期的超阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)進(jìn)行了對(duì)比研究�����。表1給出了亞阿爾芬速區(qū)間以及它們相關(guān)的物理參數(shù)�����。

表1:PSP在第8軌到14軌觀測(cè)到的亞阿爾芬速區(qū)間及其特征�。

研究發(fā)現(xiàn),目前觀測(cè)到的穩(wěn)定的亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)區(qū)間具有共同特征����,包括較低的速度、低密度�、減弱的磁力線回轉(zhuǎn)(Switchback)、以及增大的阿爾芬半徑等(見(jiàn)表1)�����。通過(guò)對(duì)這些亞阿爾芬速流進(jìn)行溯源��,我們發(fā)現(xiàn)它們?cè)谔?yáng)上的源區(qū)往往位于冕洞邊界����、或者狹窄的/面積小的開(kāi)放磁力線快速發(fā)散的區(qū)域。這些性質(zhì)和起源符合劉潁研究員等人(2023)提出的低馬赫數(shù)邊界層(LMBL)概念���。在LMBL中���,太陽(yáng)風(fēng)阿爾芬馬赫數(shù)降低。隨著PSP靠近太陽(yáng)����,LMBL的馬赫數(shù)率先降低到1以下,形成了觀測(cè)到的亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)流��。

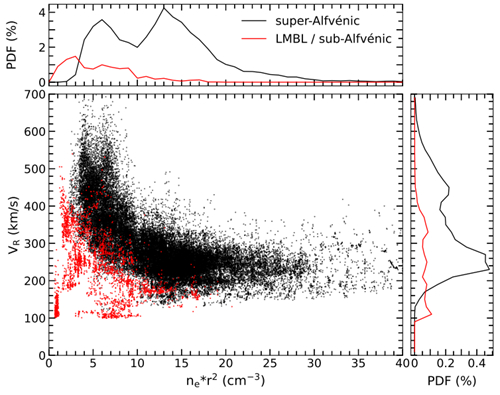

研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步揭示年輕太陽(yáng)風(fēng)的結(jié)構(gòu)組成��。圖1展示的是原始階段的超阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)和亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)的速度-密度分布情況��。對(duì)于超阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)��,可以看到分為兩個(gè)部分��。其中一部分速度較高����、密度較低,推測(cè)來(lái)源于冕洞內(nèi)部的開(kāi)放磁力線區(qū)域���;另一部分速度較低��、密度較高�,來(lái)自于冕流等磁力線閉合區(qū)域��。對(duì)于亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)(同時(shí)也是LMBL),可以看到其速度較低���、密度也較低�����,這一特點(diǎn)可以由其起源于快速發(fā)散的開(kāi)放磁力線來(lái)解釋�。這一結(jié)果表明原始階段的太陽(yáng)風(fēng)由三種成分構(gòu)成�,即來(lái)自冕洞內(nèi)部的低密度快太陽(yáng)風(fēng)、來(lái)自冕流的高密度慢太陽(yáng)風(fēng)�、來(lái)自冕洞邊界的低密度慢太陽(yáng)風(fēng)(即劉潁等人定義的LMBL)。

圖1:原始階段太陽(yáng)風(fēng)的速度-密度分布����。

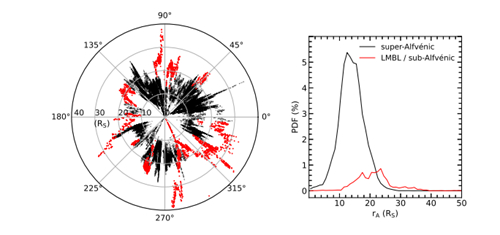

圖2:左,阿爾芬半徑在黃道面的分布�。右,阿爾芬半徑的概率密度分布函數(shù)��。

研究團(tuán)隊(duì)改進(jìn)了劉潁等人提出的計(jì)算阿爾芬半徑的方法��,得到了更加全面的阿爾芬半徑的分布情況(圖2)��。阿爾芬半徑在黃道面的分布結(jié)果表明,太陽(yáng)風(fēng)阿爾芬過(guò)渡區(qū)的形態(tài)符合“崎嶇”的表面(“rugged”surface)��。超阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)的阿爾芬半徑集中在12個(gè)太陽(yáng)半徑左右�����,而亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)的阿爾芬半徑主要分布于15 – 25個(gè)太陽(yáng)半徑�����。也就是說(shuō)���,PSP目前主要在阿爾芬半徑增大的區(qū)域觀測(cè)到亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng),而不是在典型的阿爾芬半徑的距離����,即目前PSP對(duì)亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)的觀測(cè)主要集中在LMBL。未來(lái)隨著其高度進(jìn)一步下降�,PSP可能觀測(cè)到更多不同類型的亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng),特別是來(lái)自冕洞內(nèi)部的亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)��。

論文發(fā)表于The Astrophysical Journal�����,第一作者為空間中心研究生焦怡明,通訊作者為劉潁研究員����。該研究揭示了目前亞阿爾芬速太陽(yáng)風(fēng)的普遍特性,并給出了原始太陽(yáng)風(fēng)的構(gòu)成���、以及阿爾芬半徑的分布情況����,對(duì)于理解年輕太陽(yáng)風(fēng)特性及其起源和加速��、阿爾芬表面的形態(tài)具有重要意義����。

Citation: Yiming Jiao, Ying D. Liu*, Hao Ran, and Wenshuai Cheng, Properties of Steady Sub-Alfv nic Solar Wind in Comparison with Super-Alfv nic Wind from Parker Solar Probe Measurements, 2024, The Astrophysical Journal, 960, 42

(https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad0dfe)

(供稿:天氣室)