空間中心空間天氣學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室劉洋研究員團(tuán)隊(duì)基于嫦娥四號巡視器獲取的具有超高空間分辨率的影像與光譜數(shù)據(jù)�,首次在月表原位識別出了年齡在1個百萬年以內(nèi)的碳質(zhì)球粒隕石撞擊體殘留物�����。雖然先前的研究在阿波羅樣品中發(fā)現(xiàn)了碳質(zhì)球粒隕石碎片���,但從未在月球表面通過遙感探測直接觀測到碳質(zhì)球粒隕石的撞擊殘留物���。劉洋團(tuán)隊(duì)的發(fā)現(xiàn)表明,富含揮發(fā)分的碳質(zhì)小行星的撞擊可能仍然為現(xiàn)在的月球提供水源��。同時���,該研究顯示比較年輕的月表物質(zhì)(如嫦娥5號返回樣品)中存在撞擊體殘留物的可能性���。而對這些可能存在于嫦娥5號樣品中撞擊體殘留物的直接分析���,將對地月系統(tǒng)撞擊體成分和類型的演變歷史提供重要參考,并有望對太陽系軌道動力學(xué)演化進(jìn)行進(jìn)一步約束���,增進(jìn)我們對內(nèi)太陽系撞擊歷史的了解�����。上述成果近期發(fā)表在國際著名期刊Nature Astronomy(自然-天文)上。

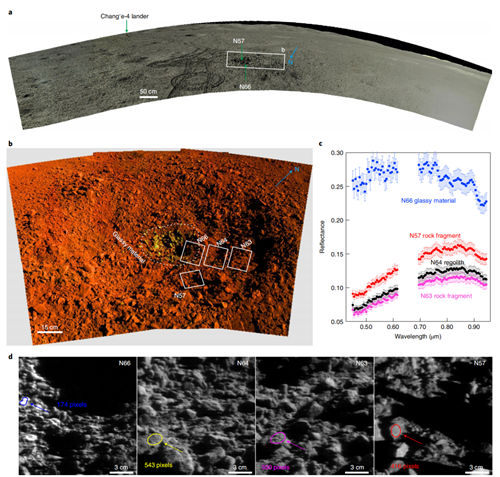

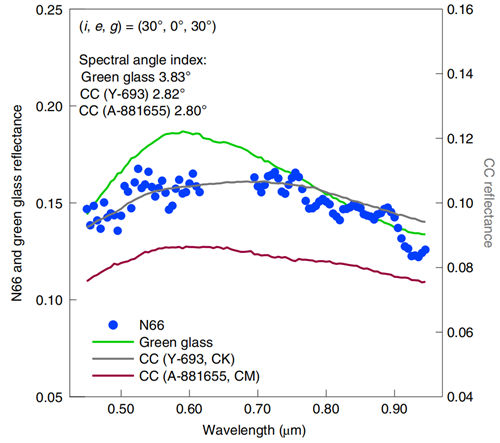

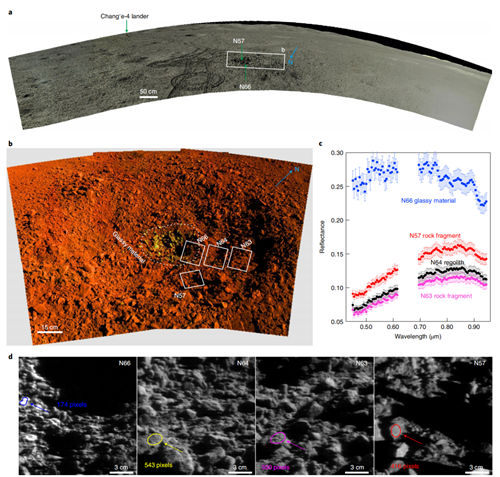

嫦娥四號探測器于2019年1月成功著陸于月球背面南極-艾肯盆地的馮·卡門撞擊坑中��,其搭載的玉兔2號巡視器隨后對月表開展了持續(xù)的巡視探測�����。玉兔2號上裝備的全景相機(jī)和可見-近紅外成像光譜儀可以獲取超高分辨率的月表影像與高光譜數(shù)據(jù)(< 1 mm/pixel)����。在月表巡視的過程中,玉兔2號發(fā)現(xiàn)了一個小的新鮮撞擊坑��,并在第9月晝的時候?qū)@個撞擊坑進(jìn)行了詳細(xì)的光譜探測(圖1)?���;谌跋鄼C(jī)近距離獲取的撞擊坑影像,劉洋團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)撞擊坑中心存在一些與坑壁及坑外月壤明顯不同的物質(zhì)(圖1b)��。隨后我們對成像光譜儀獲取的高光譜影像數(shù)據(jù)進(jìn)行了詳細(xì)分析����,發(fā)現(xiàn)撞擊坑中心的疑似“殘留物”與坑內(nèi)及坑外的典型月壤、巖石碎塊的光譜呈現(xiàn)明顯不同的特征(圖1c)�。通常情況下,月表巖石或月壤的反射光譜會呈現(xiàn)出“紅化”的特征(即反射率隨著波長的增加而增加�,表現(xiàn)在光譜曲線整體呈現(xiàn)正斜率),并且月表發(fā)生的太空風(fēng)化作用一般會進(jìn)一步加劇這種紅化特征���。而撞擊坑中心疑似殘留物的光譜卻呈現(xiàn)出“藍(lán)化”的特征(即反射率隨著波長增加而減小��,光譜曲線整體呈現(xiàn)負(fù)斜率)����。由此�����,劉洋團(tuán)隊(duì)推測可能是存在某種具有藍(lán)化光譜特征的外來撞擊體物質(zhì)混入了其中。在小行星中����,只有碳質(zhì)小行星的光譜存在藍(lán)化特征,于是搜集了大量碳質(zhì)球粒隕石的光譜����,經(jīng)過仔細(xì)對比后發(fā)現(xiàn),該殘留物確實(shí)與碳質(zhì)隕石光譜具有很高的相似度(圖2)�����?���;谳椛鋫鬏斈P偷墓庾V定量反演結(jié)果顯示�,該殘留物中碳質(zhì)隕石組分占比達(dá)到40 wt.%以上。

圖1. 玉兔2號對巡視路徑上“偶遇”的一個小型新鮮撞擊坑進(jìn)行詳細(xì)的光譜探測�����。(a) 由玉兔2號上搭載的全景相機(jī)獲取的影像拼接而成的全景圖����,可以看到撞擊坑與著陸器的相對位置����;(b) 全景相機(jī)近距離拍攝的小撞擊坑全貌����,該圖為假彩色圖。撞擊坑中心呈現(xiàn)的黃綠色部分為可能的撞擊體殘留物���。白框指示的是進(jìn)行了成像光譜觀測的區(qū)域�����;(c) 從成像光譜觀測區(qū)域中提取的典型“殘留物”����、月壤�、巖石碎塊的反射光譜;(d) 成像光譜儀獲取的觀測區(qū)域影像��。(Yang et al., 2021 Nature Astronomy)

圖2. 撞擊殘留物光譜與阿波羅月球玻璃及碳質(zhì)球粒隕石光譜的對比�。(Yang et al., 2021 Nature Astronomy)

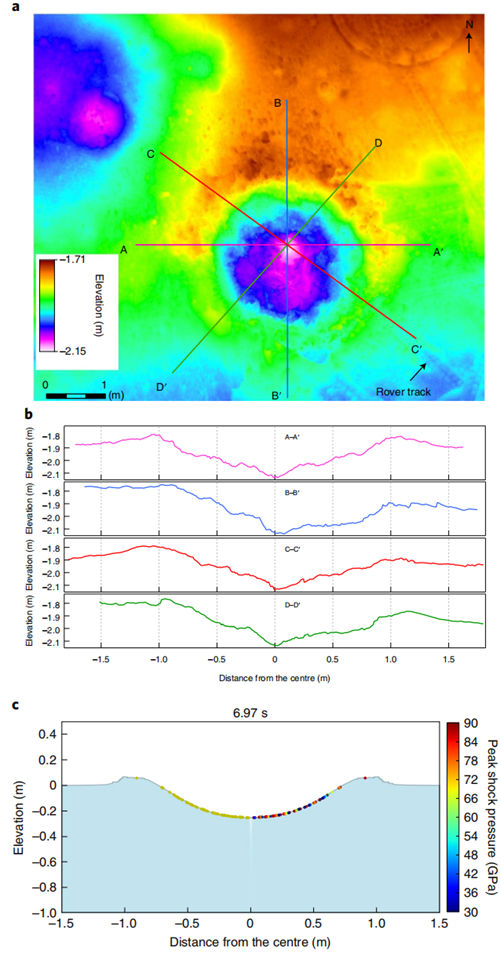

為了進(jìn)一步確認(rèn)上述分析結(jié)果,劉洋團(tuán)隊(duì)還對該撞擊坑進(jìn)行了詳盡的形貌分析(圖3)���?�;谟裢?號全景相機(jī)獲取的立體影像對����,我們利用攝影測量方法構(gòu)建了覆蓋該小撞擊坑及附近區(qū)域的高精度數(shù)字高程模型(DEM)。通過對四個不同方向的高程剖面分析顯示����,當(dāng)包含中央凹陷時該撞擊坑的深度-直徑比值在1:5左右,去除中央凹陷后的深度-直徑比值在1:10左右��。這比該區(qū)域的二次撞擊坑的深度-直徑比(1:17左右)要高很多���,表明該撞擊坑可能屬于一次撞擊坑��,而非原始撞擊產(chǎn)生的濺射體再次撞擊月表形成的二次撞擊坑��,盡管二次撞擊坑的可能性也不能完全排除掉����。為了進(jìn)一步對上述研究結(jié)果進(jìn)行限定���,劉洋團(tuán)隊(duì)還利用數(shù)值模擬技術(shù)對該撞擊坑開展了研究。結(jié)果顯示,一個直徑15 cm的疏松撞擊體以15 km/s的速度(月表的典型撞擊體速度)撞擊月表可以形成上述觀測到的小撞擊坑形貌特征�,并有殘留物分布于撞擊坑中心。上述分析結(jié)果表明�����,該撞擊坑可能是一個小型碳質(zhì)隕石撞擊后形成����。

圖3. 目標(biāo)撞擊坑的數(shù)字高程模型(DEM)及基于iSALE的數(shù)值撞擊模擬結(jié)果。(a)利用全景相機(jī)獲取的立體影像對構(gòu)建的撞擊坑DEM�����;(b)該撞擊坑在四個不同方向的高程剖面���;(c)基于iSALE的撞擊坑數(shù)值模擬結(jié)果�,很好的重復(fù)了觀測到的撞擊坑剖面形貌及殘留物分布特點(diǎn)��。(Yang et al., 2021 Nature Astronomy)

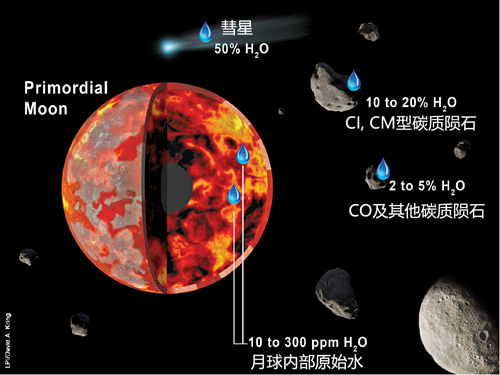

撞擊輸運(yùn)過程被認(rèn)為是月球表面水及永久陰影區(qū)水冰的主要貢獻(xiàn)者之一��,而碳質(zhì)小行星是小天體中相對比較富含水及揮發(fā)分的一類(圖4)���,在撞擊過程中其攜帶的水可能有部分得以保留在月表���。前人通過在地面進(jìn)行的高速撞擊模擬實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)����,撞擊體中可能有高達(dá)30 wt.%的水得以保留在撞擊熔體或殘留物中�����?;谧矒艨油嘶P停芯繄F(tuán)隊(duì)對該撞擊坑的形成年齡進(jìn)行了估算�����,結(jié)果表明該撞擊坑應(yīng)該形成于距今一百萬年以內(nèi)��。這對碳質(zhì)撞擊殘留物的直接觀測結(jié)果表明��,相似的碳質(zhì)隕石殘留物可能在月表非常普遍�����,在嫦娥五號從月表一個相對年輕的玄武巖單元里采集返回的樣品中將有很大概率發(fā)現(xiàn)類似的撞擊殘留物��。屆時結(jié)合主微量元素與同位素年代學(xué)分析����,將可以對撞擊體成分與類型演變進(jìn)行更好的限定。另外���,將來利用更高空間分辨率的遙測光譜數(shù)據(jù)�,將有可能在月表更多地方發(fā)現(xiàn)類似的撞擊殘留物分布����,從而進(jìn)一步加深對月球水的來源與分布的認(rèn)識。

圖4. 月球水的可能來源(圖片源自:LPI/David A. Kring)

該論文的第一作者是空間中心的特別研究助理?xiàng)顏喼?����,通訊作者是劉洋研究員��。論文的合作者來自于夏威夷大學(xué)��、澳門科技大學(xué)�����、北京大學(xué)和香港理工大學(xué)等��。上述成果近期發(fā)表在國際著名期刊Nature Astronomy(自然-天文)上 (Yang et al., 2021)�。該工作得到了國家自然科學(xué)基金(11941001, 42002306, 42072337)�、中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)(XDB41000000)�����、民用航天領(lǐng)域預(yù)先研究(D020201, D020203 and D020204)及中國博士后基金會特別資助(No. 2019TQ0323)等項(xiàng)目支持����。

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41550-021-01530-w

(供稿:天氣室)